Hukum nun mati dan tanwin beserta contoh sebenarnya sudah dibahas pada artikel-artikel sebelumnya, hanya saja tidak secara spesifik membahas hukum nun sukun. Namun, pembahasannya masuk pada pembahasan istilah-istilah hukum tajwid, seperti; idzhar, idgham dan ikhfa’.

Sementara pada artikel ini, akan kami khususkan pada pembahasan hukum nun sukun. Sehingga menjadi sebuah rangkuman dari artikel-artikel hukum nun sukun yang tersebar di beberapa artikel yang sudah kami tulis.

Pembagian Hukum Nun Sukun

Hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 5 hukum:

1.Idhzar halqi

2. Idgham bi ghunnah

3. Idgham bila ghunnah

4. Iqlab

5. Ikhfa’ haqiqi

Berikut adalah pembahasan dari masing-masing hukum nun mati dan tanwin beserta contoh:

HUKUM NUN SUKUN DAN TANWIN

IDZHAR HALQI

Pengertian Idzhar Halqi

Idzhar artinya jelas, sedangkan halqi berarti tenggorokan, maksudnya adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan.

Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan dibagi menjadi 3 bagian:

Hamzah (ء) dan Ha’ (هـ) – keluar dari pangkal tenggorokan

Ha’ (ح) dan Ain (ع) – keluar dari tengah tenggorokan

Kha’ (خ) dan Ghain (غ) – keluar dari ujung tenggorokan

Sedangkan definisi idzhar halqi secara istilah adalah “nun sukun atau tanwin dibaca jelas tanpa tambahan ghunnah [dengung], jika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf tenggorokan, yaitu (ء, هـ, ح, ع, خ, غ)”.

Atau dalam istilah lain, idzhar halqi adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan, maka nun sukun atau tanwin dibaca jelas.

Catatan:

Bertemunya nun sukun dengan huruf halqi [tenggorokan] bisa di satu kata atau di lain kata.

Sedangkan tanwin yang bertemu dengan huruf tenggorokan sudah pasti di lain kata, karena tanwin selalu terletak di akhir suatu kata.

Sebab idzhar halqi dibaca jelas

Yang menjadi sebab nun sukun atau tanwin dibaca jelas adalah; karena jauhnya jarak antara makhraj huruf nun dengan makhraj huruf halqi.

Makhraj huruf nun ada di ujung lidah dengan langi-langit depan, sedangkan makhraj huruf halqi ada di tenggorokan, sehingga tidak memungkinkan dibaca idgham, ikhfa’ atau iqlab karena tidak ada sebab dibaca dengan bacaan tersebut.

Dengan demikian, tidak ada pilihan lain kecuali kembali ke asal, yaitu dengan dibaca jelas [idzhar].

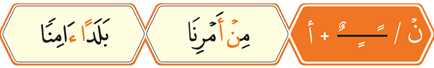

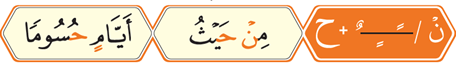

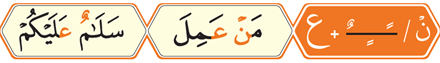

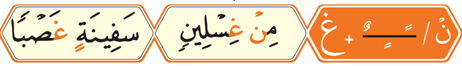

Contoh idzhar halqi:

Agar semakin jelas dalam memahami konsep hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, berikut kami berikan contoh bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf halqi.

Nun sukun atau tanwin bertemu dengan Hamzah

Nun sukun atau tanwin bertemu dengan Ha’

Nun sukun atau tanwin bertemu dengan Ha’

Nun sukun atau tanwin bertemu dengan Kha’

Nun sukun atau tanwin bertemu dengan Ain

Nun sukun atau tanwin bertemu dengan Ghain

HUKUM NUN SUKUN KEDUA

IDGHAM BIGHUNNAH

Pengertian Idgham Bighunnah

Idgham secara bahasa berarti memasukkan. Yaitu memasukkan atau meleburkan huruf sukun ke huruf berikutnya. Bi artinya dengan atau disertai. Sedangkan Ghunnah adalah suara sengau yang keluar dari rongga hidung (khaisyum).

Jadi, idgham bi ghunnah adalah meleburnya nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya, disertai ghunnah (suara sengau) dan ditahan sekitar 2 harakat, apabila setelah nun sukun atau tanwin ada salah satu huruf berikut, yaitu; ya’, nun, mim atau wau. Dibaca yanmu (يَنْمُوْ), agar lebih mudah untuk diingat.

Sebab Idgham Bighunnah

Nun sukun atau tanwin dilebur ke ya’ sebab ada banyak kesamaan di sifat keduanya (at-tajaanus) seperti jahr, istifal dan infitah.

Ada juga yang menambahkan, karena ya’ memiliki sifat lin dan itu memiliki kemiripan dengan ghunnah (sifat nun) yang keduanya keluar dari rongga.

Nun sukun atau tanwin dilebur ke nun sebab adanya kesamaan huruf (at-tamaatsul)

Nun sukun atau tanwin dilebur ke mim sebab adanya banyak kesamaan di sifat keduanya (at-tajaanus) seperti jahr, tawassuth, istifal, infitah, dan ghunnah.

Nun sukun atau tanwin dilebur ke wau sebab adanya banyak kesamaan di sifat keduanya (at-tajaanus) seperti jahr, istifal dan infitah.

Ada juga yang menambahkan, karena wau memiliki sifat lin dan itu memiliki kemiripan dengan ghunnah (sifat nun) yang keduanya keluar dari rongga.

Cara Membaca Idgham Bighunnah

Nun sukun atau tanwin dilebur ke huruf berikutnya dengan ditahan sekitar 2 harakat dan disertai ghunnah (suara sengau yang keluar dari hidung).

Contoh Idgham Bighunnah

Agar pembahasan hukum nun sukun dan tanwin beserta contoh dapat difahami dengan baik, terutama pada pembahasan idgham bighunnah, maka akan kami lengkapi dengan contoh bacaan.

Berikut contoh bacaan idgham bighunnah:

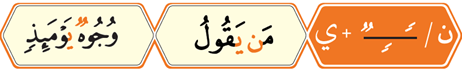

Nun sukun atau tanwin bertemu ya’

Nun sukun atau tanwin bertemu nun

Nun sukun atau tanwin bertemu mim

Nun sukun atau tanwin bertemu wau

HUKUM NUN SUKUN KETIGA

IDGHAM BILA GHUNNAH

Pengertian Idgham Bila Ghunnah

Idgham secara bahasa berarti memasukkan.

Yaitu memasukkan huruf sukun ke huruf berikutnya. Bila artinya tanpa disertai.

Sedangkan Ghunnah adalah suara sengau yang keluar dari rongga hidung (khaisyum).

Jadi, idgham bila ghunnah adalah meleburnya nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya, tanpa disertai ghunnah dan tanpa ditahan, apabila setelah nun sukun atau tanwin, ada salah satu dari huruf lam atau ra’.

Sebab Idgham Bila Ghunnah

Nun sukun atau tanwin dilebur ke lam sebab dekatnya makhraj nun dengan makhraj lam (at-taqaarub).

Nun sukun atau tanwin dilebur ke ra’ sebab dekatnya makhraj nun dengan makhraj ra’ (at-taqaarub).

Cara Membaca Idgham Bila Ghunnah

Nun sukun atau tanwin dilebur ke huruf berikutnya [huruf berikutnya dibaca tasydid] tanpa ditahan dan tanpa disertai ghunnah.

Contoh Idgham Bila Ghunnah

Berikut ini adalah contoh bacaan idgham bila ghunnah.

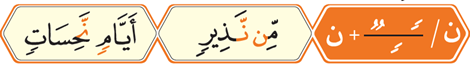

Nun sukun atau tanwin bertemu lam

Nun sukun atau tanwin bertemu ra’

HUKUM NUN SUKUN KEEMPAT

IQLAB

Pengertian Iqlab

Iqlab secara bahasa artinya mengganti atau mengubah.

Sedangkan menurut istilah tajwid, iqlab adalah “mengganti nun sukun atau tanwin dengan mim sukun dan membacanya dengan diikhfa’kan serta ditahan sekitar dua harakat disertai ghunnah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu ba’ ”.

Nun sukun bertemu ba’ (iqlab) bisa terjadi di satu kata atau di lain kata, sedangkan tanwin bertemu ba’, sudah bida dipastikan di lain kata, karena tanwin selalu terletak di akhir setiap kata.

Cara Membaca Iqlab

Setidaknya ada tiga langkah ketika membaca nun sukun atau tanwin bertemu ba’ (iqlab):

1. Nun sukun atau tanwin diubah menjadi mim sukun terlebih dahulu

2. Membaca mim sukun dengan samar (ikhfa’ syafawi), dengan cara bibir atas menyentuh bibir bawah tanpa ditekan.

3. Ditahan sekitar 2 harakat disertai ghunnah (dengung)

Contoh Iqlab Pada Hukum Nun Mati

Contoh bacaan nun sukun bertemu ba’ (iqlab) ditandai dengan mim kecil di atas nun. Berikut contoh bacaan iqlab:

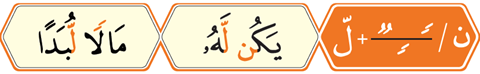

Nun sukun atau tanwin bertemu ba’ di lain kata

Nun sukun bertemu ba’ di satu kata

HUKUM NUN SUKUN KELIMA

IKHFA’ HAQIQI

Pengertian Ikhfa’ Haqiqi

Secara bahasa ikhfa berarti menutup atau menyembunyikan.

Sedangkan secara istilah, ikhfa adalah “mengucapkan huruf sukun antara idzhar dan idgham, tanpa tasydid pada huruf kedua dan tidak menghilangkan ghunnah pada huruf pertama (nun sukun atau tanwin) ”.

Yang dimaksud “antara idzhar dan idgham” adalah;

Jika idzhar, posisi ujung lidah menekan langit-langit depan (makhraj nun) dan jika idgham, makhraj nun hilang dan lansung ke makhraj huruf berikutnya

Sedangkan posisi ujung lidah saat ikhfa tidak menekan langit-langit depan.

Ini lah yang dimaksud dengan “antara idzhar dan idgham”. Tidak masuk idzhar karena ujung lidah tidak menekan langit-langit depan dan tidak masuk idgham karena makhrajnya tidak lebur ke huruf berikutnya.

Dengan demikian, pengertian ikhfa’ haqiqi adalah membaca nun sukun atau tanwin dengan samar (antara idzhar dan idgham) dan disertai ghunnah, jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 15 huruf ikhfa’.

Huruf Ikhfa’ Haqiqi

Huruf ikhfa haqiqi adalah huruf yan tidak termasuk huruf idzhar, idgham (bi ghunnah dan bila ghunnah) maupun iqlab.

Semua huruf ikhfa’ berjumlah 15 huruf. Berikut huruf-huruf ikhfa’ haqiqi:

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tersebut di atas, maka dibaca ikhfa’ haqiqi. Baik bertemunya di satu kata atau pun di lain kata.

Sebab Dinamakan Ikhfa’ Haqiqi dalam Hukum Nun Sukun

Dinamakan ikhfa karena nun sukun atau tanwin dibaca samar jika bertemu dengan salah satu dari 15 huruf di atas.

Dan sebab dinamakan haqiqi menurut penulis Kitab hidayatul qari adalah karena mutahaqqaq (terjadi)-nya ikhfa’ pada nun sukun atau tanwin lebih banyak di banding dengan selain nun sukun atau tanwin.

Ada juga yang mengatakan bahwa sebab dinamakan haqiqi karena hilangnya hakikat asli huruf nun ketika ikhfa dan yang tersisa hanya ghunnah-nya saja. (kitab taisirur rahman fi tajwidil quran)

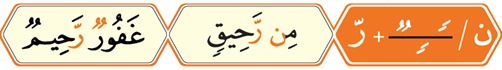

Contoh Ikhfa’ Haqiqi

Perlu pembaca ketahui bahwa mushaf yang kami gunakan untuk menampilkan contoh bacaan adalah mushaf rasm Utsmani standar Madinah yang tentu memiliki beberapa perbedaan tanda baca dengan mushaf standar Indonesia.

Jika standar Madinah, nun sukun yang dibaca ikhfa’ tidak diberi tanda sukun. Berikut adalah contoh-contoh bacaan ikhfa haqiqi, baik di satu kata maupun di dua kata:

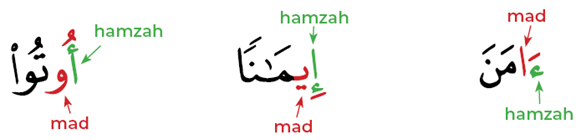

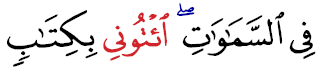

Baca Juga: Mad Badal dan sebab dinamakan mad badal